La inversión física en 2026: avances mínimos frente a un rezago histórico

Tras el ajuste fiscal de 2025, el gasto de inversión en infraestructura del Gobierno federal seguirá por debajo de sus mejores niveles históricos pese a cierta recuperación.

Como lo expusimos en Erario al Momento, en el acumulado de enero a julio de 2025 el gasto de inversión tuvo su monto más bajo desde 2019. La causa era el recorte de 35.7% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) también tuvo un descenso de 32%, para caer a niveles que no se veían desde 2008.

En ese contexto, el Gobierno federal plantea para 2026 un impulso de la inversión de 9.7% frente a lo aprobado en 2025. Los principales ganadores serán Pemex, las Aportaciones Federales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Si bien la inversión de Pemex quedará muy lejos de sus mejores años, el gasto en salud y los recursos de inversión para las entidades federativas, llegarán a récords históricos.

Del lado perdedor, estará la inversión en transporte, específicamente la de ferrocarriles, pese a ser un sector prioritario para el nuevo Gobierno. Asimismo, la inversión mediante Asociaciones Público Privadas (APP) seguirá debilitándose.

Panorama general del gasto en inversión

El Gobierno planea destinar 960 mil millones de pesos (mmdp) a la inversión física para el siguiente año, lo que representa un aumento de 9.7% (85 mmdp) respecto a lo aprobado en 2025. Sin embargo, si se observa como porcentaje del producto interno bruto (PIB), para 2026 alcanzará 2.5%: apenas por encima del 2.3% registrado en 2025 y aún medio punto por debajo de 2024, cuando llegó a 3%.

El limitado potencial de desarrollo del gasto de inversión para 2026 se vuelve más evidente al compararlo con 2014, año en que este gasto representó 4.5% de la economía del país. Es decir, la cifra proyectada para 2026 está dos puntos del PIB por debajo de su máximo en la última década. Esta reducción es preocupante en un contexto de acelerado cambio tecnológico, donde la infraestructura impulsa no sólo el crecimiento económico, sino que puede fortalecer de manera indirecta el capital humano al facilitar acceso a servicios básicos como educación y salud, entre otros.

La misma tendencia se observa al analizar la inversión física como proporción del gasto público total. En 2026, representará 9.5% del gasto neto, apenas 0.4 puntos porcentuales más que en 2025. Dicho de otra forma, menos de un peso de cada diez del presupuesto federal se destinará a infraestructura. En 2024, esta proporción fue de 11.3%, es decir, poco más de un peso con 11 centavos por cada 10 pesos de gasto. La comparación histórica refuerza el diagnóstico: en 2014, la inversión física alcanzó 18% del gasto total, casi dos pesos de cada diez. Esa distancia ilustra la magnitud del abandono en un rubro clave para el desarrollo del país y para mejorar las condiciones de vida de la población.

La comparación con el escenario internacional confirma que este rezago pone a México en desventaja frente a otros países.

Riesgo de subejercicios en la inversión

Los subejercicios en inversión física se han vuelto una constante en el gasto federal. El Gobierno gastó menos de lo aprobado en ocho ocasiones entre 2012 y 2024. En ese periodo, el gasto de inversión se quedó, en promedio, 3% o 33.5 mmdp por debajo de la meta. Lo reiterado de este proceder incrementa el riesgo de que no se concrete el estimado para gasto de inversión del próximo año.

Los promedios esconden la magnitud a la cual pueden llegar los sobreejercicios o subejercicios de inversión pública. Por ejemplo, en 2024 el gasto de inversión quedó 13% (124 mmdp) por arriba de lo aprobado, superior a todo el presupuesto de la Secretaría de Salud (104.6 mmdp). No obstante, en 2023 sucedió lo opuesto. Ese año se aprobaron 1.24 billones para inversión física, pero el gasto ejercido fue de solo 999.8 mmdp. En términos relativos, se ejecutó apenas 80% del monto proyectado, lo que dejó un subejercicio de 251 mmdp, más de la mitad del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública (454 mmdp).

La combinación de estas cifras refleja una doble tendencia: por un lado, la disminución de los recursos autorizados en años recientes y, por otro, la imposibilidad de ejercer plenamente lo que se aprueba. El resultado es un gasto efectivo para inversión física muy por debajo de lo necesario, que dificulta la planeación de obras y la capacidad de impulsar el desarrollo económico mediante infraestructura.

Proyectos prioritarios: menos recursos y más concentración en el Tren Maya

El Paquete Económico, plantea que los proyectos prioritarios se orientarán a impulsar el desarrollo en regiones rezagadas, fortalecer sectores estratégicos y promover el bienestar social. Se afirma que la inversión pública será motor del mercado interno, reducirá costos de transacción, generará empleos de calidad y se ejercerá bajo principios de austeridad, transparencia y eficiencia.

Sin embargo, las cifras cuentan otra historia. Los mayores recortes recaen precisamente en obras de transporte que podrían mejorar la conectividad regional, mientras que el grueso de los recursos sigue concentrado en proyectos emblemáticos del sexenio anterior.

De hecho, los proyectos prioritarios registran recortes en tres obras de gran envergadura: el Tren AIFA–Pachuca, que dispondrá de 22 mmdp menos, lo que equivale a una disminución de 88%; el Tren México–Querétaro, con una caída de 21 mmdp que representa cerca de 70% menos; y el Tren Maya, que tendrá 11 mmdp menos que el año anterior, es decir, una reducción de 11%. Este último, con 30 mmdp, concentrará una quinta parte del gasto total destinado a proyectos de ferrocarriles. Así, pese al recorte, el Tren Maya seguirá siendo el proyecto prioritario en materia ferroviaria.

Del lado ganador, el rubro de Vías de Comunicación de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) contará con 7 mmdp adicionales en 2026 frente a 2025, un aumento de 33%. De igual forma, el Tren Saltillo–Nuevo Laredo dispondrá de 4 mmdp más, lo que representa 40% de incremento en su presupuesto.

Cabe destacar que la definición de qué proyectos se consideran prioritarios es discrecional. El listado elaborado por Hacienda para 2026, por ejemplo, incluye el gasto de inversión de Pemex y de la CFE como parte de este rubro. En años previos no se incluían estos proyectos como prioritarios, lo que distorsiona el análisis y dificulta comparaciones respecto de los proyectos prioritarios de manera histórica. Nosotros sólo analizamos los proyectos prioritarios comparables en 2025 y 2026.

Combustibles y energía ganan en 2026; pierde transporte

Analizar el gasto en inversión física por funciones permite saber con mejor precisión la importancia relativa de cada objetivo de desarrollo. Por ejemplo, cuánto va para infraestructura educativa, o a salud, o para energía, o a transporte, o telecomunicaciones.

En 2026, de 24 funciones del gasto, 21 tendrán incrementos y sólo tres enfrentarán recortes. Se trata de un “rebote” respecto a 2025, cuando 19 funciones disminuyeron frente a lo aprobado en 2024. De ellas, sólo tres funciones concentran el 70% (60.5 mmdp) de los incrementos: Combustibles y Energía, Vivienda y Servicios Comunitarios, así como Salud. Esto se traduce a: mayor inversión para Pemex, más transferencias a entidades federativas y más inversión para el IMSS. Por el contrario, el sector más castigado respecto a 2025 será Transporte. Veámoslo a detalle:

El rubro de Combustibles y Energía recibirá 308 mmdp, un aumento de 28 mmdp (10%) respecto a 2025. Dentro de esta función se clasifica principalmente la inversión de Pemex y de CFE. Pese al incremento, el presupuesto en esta categoría será el segundo menor desde 2013 y sólo superará a lo aprobado en 2024 (280 mmdp)

En segundo lugar se encuentra Vivienda y Servicios Comunitarios, con un incremento de 13.2 mmdp, equivalente a 4.8% más que el año anterior para llegar a 290 mmdp. El 95% de los recursos de esta categoría corresponden a la Aportaciones federales que es lo mismo que la inversión de estados y municipios. El incremento de las Aportaciones es automático según el nivel de ingresos del Gobierno y, gracias a esto, el rubro alcanzará su mayor monto histórico de inversión. Esto no significa que el aumento sea suficiente para resolver los rezagos en drenaje, alcantarillado o vialidades.

La función de Salud también tendrá un crecimiento de 19.2 mmdp frente a 2025, lo que en proporción representa un aumento cercano a 58%, para llegar a 52,3 mmdp. Si bien es positivo el aumento, éste sólo será significativo para las personas aseguradas, como lo explicamos en nuestro análisis del PEF 2026 en salud.

Otras funciones muestran variaciones llamativas: Protección Social pasará de apenas 0.4 mmdp en 2025 a 5.4 mmdp en 2026, un incremento de 1,043%. En esta categoría se clasifican principalmente recursos del IMSS y del ISSSTE no destinados a salud, es decir, aquellos enfocados a guarderías, riesgos de trabajo e invalidez para la población asegurada. No obstante, al analizar por partida específica, se observa que el aumento no corresponde a mayor inversión para prestación de servicios como guarderías, centros de rehabilitación o nuevas oficinas de atención al público, sino a mayor presupuesto para arrendamiento de vehículos, arrendamiento de mobiliario y compra de software. En otras palabras, se trata de mejoras para la administración y gestión de estas dependencias.

No todos los sectores resultan beneficiados. Entre los perdedores destacan Ciencia y Tecnología, que sufrirá una reducción de 663 mdp, lo que equivale a 35% (662 mdp) menos de su presupuesto en inversión física. Aunque su presupuesto (1.2 mmdp) será mayor a lo observado entre 2017 a 2024, se quedará por debajo del promedio logrado entre 2013 a 2016 (4 mmdp). Este recorte compromete la posibilidad de fortalecer capacidades de innovación, necesarias para diversificar la economía y transitar hacia un modelo de desarrollo menos dependiente de proyectos extractivos y energéticos de baja rentabilidad.

No obstante, el sector con el mayor recorte absoluto será el de Transporte, con una reducción de 10.3 mmdp (-5%) respecto a 2025. El recorte se da en el transporte de trenes de pasajeros, como se explicará más adelante. En suma, el presupuesto de inversión para el sector será de 197 mmdp, el menor desde 2023, aunque se mantendrá por arriba del promedio observado entre 2013 a 2024 (150 mmdp).

Este incremento por rubros toma completamente otro aspecto si se compara con 2014, cuando se alcanzó el máximo nivel de inversión. Contra ese año, 14 de 24 funciones tendrán menor presupuesto de inversión, cinco están estancadas y sólo cinco presentan una mejora significativa. Entre las más rezagadas están Combustibles y Energía; Ciencia y Tecnología; Comunicaciones; Justicia y Proyección ambiental. Entre las ganadoras destaca Transporte, Salud, y Vivienda y Servicios a la Comunidad (Aportaciones federales).

Más allá de los cambios anuales, la composición histórica del gasto revela una alta concentración en ciertos rubros. La inversión física del Gobierno federal se ha enfocado principalmente en tres grandes funciones: Combustibles y Energía, Vivienda y Servicios Comunitarios (Aportaciones federales) y Transporte. Desde 2013, estos sectores han absorbido más de 80% del gasto total en infraestructura. Para 2026, tendrán en conjunto 83% de la inversión física, una proporción muy cercana al 87% registrado en 2013.

El principal receptor en 2026 será la función de Combustibles y Energía (Pemex y CFE), con 308 mmdp, que equivalen a 32.1% del total. Es prácticamente el mismo porcentaje que en 2025, pero inferior al 54% promediado de 2013 a 2016. La menor participación de este sector se debe a reducciones absolutas en su financiamiento, como se mencionó anteriormente. Ello ha debilitado el fortalecimiento de las empresas estatales y la búsqueda de la soberanía energética.

El segundo componente en importancia es Vivienda y Servicios Comunitarios (Aportaciones federales) que en 2026 alcanzará casi 291 mmdp, equivalentes a 30%. Destaca que esta función representó tan sólo 20% en promedio del total de la inversión entre 2013 y 2016. Su mayor participación en el gasto total se debe por un lado a que el gasto de Pemex y CFE ha caído progresivamente, mientras que las Aportaciones federales han mantenido su crecimiento gracias a su mecanismo automático definido en la Ley de Coordionación Fiscal (LCF)

El tercer gran receptor será Transporte, con 197 mmdp, lo que representa 20% de la inversión física total. Este rubro ha incrementado su participación de manera significativa: en 2013 absorbía alrededor de 10% y para 2026 se estima que llegue al doble. La importancia de este gasto radica en su papel estratégico para la conectividad del país, pero la experiencia reciente muestra que este tipo de inversión ha consistido principalmente en macroproyectos localizados en sólo algunas regiones, en lugar de consolidar una red de infraestructura integral.

Por otro lado, la inversión en Educación en 2026 representará sólo 3% del total, prácticamente la misma proporción observada en 2013 (2.6%). En el caso de Salud, concentrará 5.5% del total, más del doble del promedio de 2013 a 2024 (2.3%). Pese a este incremento, su participación en la inversión total seguirá siendo limitada.

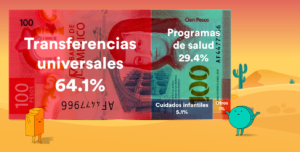

El análisis por funciones confirma que la inversión física en 2026 mantiene un patrón de concentración en pocos rubros y desatención en muchos otros. De cada 100 pesos de inversión presupuestados para 2026, 32 serán para combustibles y energía, 20 para transporte (principalmente trenes), 30 serán para inversiones distintas de entidades federativas y sólo 5.5 pesos irán para salud y otros tres pesos para educación.

Inversión física 2026 por subfunciones: un rezago evidente

El análisis de la inversión física a nivel de subfunciones permite desagregar el presupuesto según la finalidad u objetivo al que se destina el dinero —como en el caso funcional— pero con mayor profundidad. Por ejemplo, la inversión en transporte se puede desmenuzar en transporte carretero, aéreo, ferroviario y marítimo.

De 73 subfunciones, en 2026 tendrán incrementos 59 y sólo 14 presentarán reducciones. No obstante, el 96% de los incrementos corresponden a sólo cuatro subfunciones: Desarrollo Regional; Otros Asuntos de Orden Público; Petróleo y Gas Natural; y Prestaciones de Salud a la Persona. En cuanto a recortes, sólo tres sectores destacan: Administración del Agua, Policía y Transporte en Ferrocarril.

Con respecto a 2014, que fue cuando se alcanzó el mayor monto de inversión, 42 de 73 funciones tendrán un menor presupuesto, 29 tendrán aumentos y el resto no tendrán cambios. Entre las ganadoras destaca transporte por ferrocarril y Desarrollo Regional y entre las perdedoras Petróleo y Gas, Transporte por Carretera y Administración del Agua.

Entre las principales subfunciones ganadoras en 2026 destaca Petróleo y Gas, que tendrá un aumento cercano a 30 mmdp (+14%) frente a 2025. Pese a ello, la inversión de este sector (Pemex), será de 247.2 mmdp, el segundo menor valor desde 2008, como explicamos en esta investigación.

También sobresale la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Persona, con un incremento de 19 mmdp (58%). El aumento se debe a más recursos para los derechohabientes del IMSS, como se mencionó anteriormente. Aunque hay otras subfunciones en la inversión en salud como Recursos para la Salud o Rectoría del Sistema de Salud, éstas no representan ni el 1% de la inversión del sector.

En seguridad, la subfunción de Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior recibirá alrededor de 18 mmdp adicionales, destinados en principio a fortalecer las policías locales. Sin embargo, este incremento se debe a que para 2026 se proyecta un gasto de 18.1 mmdp en el Capítulo 7000 de Inversiones financieras, bajo la modalidad de “Proyectos de inversión en infraestructura”, pero con el concepto de “Provisiones para contingencias y erogaciones especiales”. Es decir, el Gobierno está presupuestando un “colchón” financiero para usarse en infraestructura, pero sin precisar en qué. Cabe destacar, que entre 2016 y 2024 se aprobaron 373.8 mmdp como gasto de inversión mediante este esquema para 15 ramos distintos, pero jamás se ejercieron dichos recursos. En otras palabras, la inversión aprobada estuvo inflada. Es posible que tales recursos se hayan utilizado para gasto corriente, pero no es posible saber el destino de esas partidas modificadas.

Por otro lado, se observa un ligero repunte en subfunciones vinculadas a garantizar el derecho humano al agua. Administración del agua perderá 4 mmdp y Abastecimiento de agua 1.3 mmdp, lo que compromete la atención de una de las problemáticas más apremiantes del país. Sin embargo, la subfunción de inversión Hidroagrícola, destinada a la gestión del agua en el sector agrícola, tendrá un aumento de 1.7 mmdp, aunque seguirá sin reponerse de la caída de 14 mmdp experimentada en 2025. Finalmente, el rubro de Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado contará con 4.3 mmdp adicionales en 2026 en comparación con 2025. En conjunto, estas cuatro subfunciones contarán con 21.2 mmdp, un aumento de 4% (700 mdp) más frente a 2025, aunque tendrán el mismo nivel de inversión que en 2015, lo que refleja en realidad un estancamiento.

Finalmente, destaca un aumento en la subfunción de Transporte por Carretera en 9% (4.2 mmdp) para colocarse en 49.1 mmdp. Pese el aumento, el monto proyectado para 2026 será inferior al promedio observado entre 2013 a 2018 (77.5 mmdp). Esto afecta el desarrollo y mantenimiento de carreteras federales. Además muestra que el aumento general de la función transporte, ha sido principalmente por mayor gasto en ferrocarriles.

Paradójicamente, entre las subfunciones perdedoras para 2026 está Transporte por ferrocarril, la cual sufrirá una caída de 17 mmdp (-11%). Lejos de ser un simple ajuste contable, esta reducción abre dudas sobre la viabilidad de los proyectos ferroviarios que el propio Gobierno ha presentado como prioritarios. Sin embargo, a pesar de la rebaja, el presupuesto proyectado para 2026 será de 145 mmdp, muy por encima del promedio de 27 mmdp observado entre 2013 a 2018.

Asimismo, Electricidad registrará una caída de 1.99 mmdp o 3% para colocarse en 61 mmdp, mismo nivel observado entre 2013 a 2016. Este empantanamiento en la inversión en energía eléctrica, afecta la provisión de derechos de los hogares y limita la llegada de nuevas empresas, lo que muestra una falta visión estratégica en la asignación de recursos.

Finalmente, habrá una pérdida en la subfunción de Policía del 100%. En 2025 había contado con 5.3 mmdp, pero en 2026 los recursos presupuestados serán de cero pesos. En teoría los incrementos en la subfunción de Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior (también vinculado a policías civiles) compensaría el recorte en Policía, pero lo más probable es que tal recurso no se ejerza como ha sucedido en los últimos años. Como se ha documentado en otras investigaciones1, el abandono histórico de las policías municipales ha derivado en instituciones subfinanciadas, sin recursos para cumplir con las funciones que la Ley les asigna y con personal que carece de condiciones laborales dignas.

Inversión física por estado

Analizar la distribución territorial de la inversión física permite comprender cómo se asignan los recursos públicos entre las entidades federativas y evaluar si esta asignación responde a criterios de desarrollo y equidad. Este análisis revela disparidades profundas: mientras algunas entidades concentran grandes recursos, otras reciben cantidades mínimas. Al limitar la capacidad de estas entidades para impulsar proyectos estratégicos, se obstaculiza el crecimiento económico equilibrado en el país.

En 2026, la concentración de recursos será evidente. Las tres entidades más beneficiadas con la inversión física absorberán casi la mitad del gasto proyectado (45%). Dicho de otra forma, cuatro de cada diez pesos destinados a infraestructura se focalizarán en estos territorios, mientras la mitad restante se distribuirá entre los otros 29 estados. En contraste, los cinco estados más rezagados apenas concentrarán 2.2% del total.

Los principales receptores serán la Ciudad de México, con 22% del total; Tabasco, con 14.5%; y Veracruz, con 8.5%. En el extremo contrario, de los cinco estados más rezagados ninguno alcanzará siquiera 1% de la inversión física nacional: Nayarit, Aguascalientes y Baja California Sur recibirán 0.4% cada uno, Tlaxcala 0.5% y Morelos 0.6%.

La disparidad entre estados se explica en parte por factores como la explotación de recursos naturales en ciertas entidades —particularmente petróleo y gas—, la mayor capacidad administrativa de algunos estados para gestionar proyectos, y las decisiones del Ejecutivo federal de favorecer ciertas regiones con proyectos prioritarios o emblemáticos. Al mismo tiempo, los estados con menor visibilidad o debilidad fiscal suelen quedar relegados, lo que perpetúa un mapa de desigualdad regional que la política de inversión pública no logra corregir.

La distribución territorial de la inversión física para 2026 no responde a un criterio de equidad ni de desarrollo equilibrado. Los recursos siguen favoreciendo a pocas entidades, mientras amplias regiones del país permanecen relegadas con montos insuficientes para atender sus necesidades más básicas de infraestructura. Esta desigualdad no solo limita el bienestar de millones de personas, sino que perpetúa un modelo de crecimiento asimétrico, incapaz de reducir las brechas regionales que históricamente han frenado el desarrollo.

Inversión física por ramos: ligera reducción en la militarización.

Examinar la inversión física por ramos permite identificar qué dependencias son prioritarias para el Gobierno y cuáles no tanto. Este ángulo ha cobrado especial importancia en los últimos años para medir la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de infraestructura en el país.

Para 2026, el máximo ganador es Pemex, con un aumento cercano a 30 mmdp (13.8%) en 2026 respecto a lo aprobado en 2025. Se trata de un ligero rebote en su gasto de inversión, ya que en 2025 fue recortado al nivel más bajo desde 2008. El monto proyectado para 2026 de 247 mmdp, será el segundo monto más bajo desde ese mismo año. En otras palabras, existe interés por fortalecer a Pemex, pero no lo suficiente.

En segundo lugar en cuanto a incrementos, se encuentran las Aportaciones Federales, con un aumento de 5.4% o 15.7 mmdp en comparación con 2025. El incremento de este ramo se debe a su mayor blindaje institucional por parte de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es decir, estos recursos aumentan automáticamente según aumentan los ingresos. Sin embargo, el incremento no resuelve el problema de fondo: los recursos ejercidos por estados y municipios, se mantienen estancados y no logran impulsar proyectos de infraestructura que respondan a las necesidades regionales (como ya se ha analizado en esta investigación de gasto federalizado).

El tercer lugar corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que recibirá 11.2 mmdp (40.7%) más recursos que en 2026. Este incremento también se debe a mecanismos automáticos con menor espacio discrecional para el Gobierno, ya que el presupuesto de esta institución se calcula según el número de afiliados y las cuotas obrero-patronales pagadas. Pese a esta mejor gobernanza, entre 2013 y 2026, la inversión del IMSS apenas ha representado en promedio 1.2% de la inversión total, lo que muestra áreas de oportunidad en su fortalecimiento institucional.

En el espectro contrario, varios ramos enfrentarán recortes importantes en 2026. Las Fuerzas Armadas (Defensa Nacional más Marina) sufrirán una disminución conjunta de 7.2 mmdp o 9.4% menos recursos que lo aprobado en 2025. Esta reducción refleja un debilitamiento en la participación de los cuerpos castrenses en la construcción de infraestructura. No obstante, los 70 mmdp que gestionarán en 2026 para inversión seguirá siendo 221% (48 mmdp) mayor a lo que ejercieron en 2018.

Las Entidades No Sectorizadas perderán 2.2 mmdp, debido a la desincorporación de este ramo del IMSS-Bienestar y la creación del Ramo 56 de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. En el neto, esta entidad tiene una ganancia, como lo explicamos en nuestra investigación de salud.

A ello se suma la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que recibirá 1.9 mmdp (3%) menos. En 2024. esta empresa había obtenido el mayor monto de inversión desde lo registrado en 2014. El recorte para el siguiente año puede debilitar la capacidad de la CFE de cumplir su plan 2024-2028 donde se plantea incrementar la capacidad de producción, distribución y mejorar su estructura de costos.

La composición de la inversión física por ramos muestra una política de infraestructura marcada por la concentración en los mismos sectores. Esto pone en duda la flexibilidad del gasto para responder a las verdaderas necesidades de la población. En 2026, cuatro categorías absorberán 80% del total: Aportaciones Federales, Petróleos Mexicanos, Comunicaciones y Transportes, y las Fuerzas Armadas. Esta inercia no es nueva: en 2013 estos mismos ramos ya concentraban 85% del gasto en inversión física. Al priorizar de forma reiterada estos rubros, se descuidan áreas estratégicas como salud, educación, ciencia y tecnología, que representan necesidades básicas para el bienestar de la población.

El ramo con mayor peso en 2026 serán las Aportaciones Federales, presupuesto ejercido por los estados y destinado a obras de infraestructura social como mantenimiento, drenaje y alcantarillado. Sin embargo, su eficacia ha sido limitada: la diversidad de proyectos a los que se destinan los recursos ha impedido resultados claros y sostenibles2.

Pemex será el segundo ramo más importante, al concentrar prácticamente una cuarta parte de la inversión física total (26%). Sin embargo, quedará muy lejos del 52% que llegó a representar en 2013, lo que muestra la despetrolización de la inversión en infraestructura.

En tercer lugar se ubica Comunicaciones y Transportes, que captará 11% del gasto en inversión física, impulsado principalmente por los proyectos prioritarios del Gobierno federal. Aunque la infraestructura de transporte es relevante para la conectividad, este tipo de inversiones ha estado dominado por apuestas políticas de alto costo y resultados aún inciertos.

Las Fuerzas Armadas concentrarán 7.3% de la inversión física total, una reducción frente al máximo observado en 2024 cuando controlaron el 9.7% del gasto de inversión. No obstante, el aumento sigue siendo notable en comparación con 2013, cuando apenas erogaban 2%. Este hecho confirma que —pese al cambio de Gobierno federal en 2024— el papel de los cuerpos militares mantiene su relevancia en la ejecución de obras públicas, siendo que esa actividad debería corresponder a las instituciones civiles.

En contraste, ramos como el IMSS y el ISSSTE permanecen relegados. El IMSS será apenas el sexto ramo con más recursos en 2026, con 4% de la inversión física total, una cantidad insuficiente frente al rezago histórico de una institución que entre 2013 y 2026 ha promediado apenas 1.2% del gasto en infraestructura. Algo similar ocurre con el ISSSTE: en 2026 concentrará sólo 1.2% de la inversión física, ocupando el octavo lugar, pero no es suficiente para compensar que, entre 2013 y 2026, su presupuesto anual para inversión física ha promediado apenas 0.4%. Ambas instituciones, fundamentales para garantizar la salud y la seguridad social, siguen siendo sistemáticamente olvidadas en la distribución de recursos.

La composición por ramos confirma una política de inversión que perpetúa prioridades inerciales y deja de lado sectores esenciales para el desarrollo del país. Mientras se canalizan grandes recursos hacia hidrocarburos, transporte y las Fuerzas Armadas, se margina a instituciones que atienden directamente las necesidades cotidianas de la población. Estas decisiones tienen consecuencias concretas: hospitales que no se construyen, escuelas que no se equipan y proyectos de innovación que no se impulsan.

Inversión física por habitante: un país dividido por el lugar donde se vive

Analizar la inversión física por habitante en cada entidad federativa revela disparidades tan profundas como las observadas en la composición porcentual del gasto. Las diferencias son tan grandes que muestran cómo el lugar donde se vive determina de manera directa el acceso a infraestructura básica, y con ello, a mejores condiciones de vida.

En 2026, Tabasco será el principal receptor, con más de 56 mil pesos por persona, seguido por Campeche con 53 mil pesos. El mayor gasto de inversión federal se debe a que en estas entidades se concentra la operación de los campos petroleros de Pemex. Si descontamos la inversión de Pemex, la inversión federal de Campeche sería 3,149 pesos por habitante y la de Tabasco 2,539 pesos.

En un nivel mucho menor aparece la Ciudad de México (CDMX), con aproximadamente 23 mil pesos por habitante o 22.5 mil pesos sin Pemex. Estas cifras colocan a la capital del país con la posición más privilegiada, mientras el resto de la república queda muy por detrás en términos de recursos disponibles para infraestructura. La superioridad del gasto de inversión de la CDMX se debe a que en 2026 contará con 82.2 mmdp (40% de su inversión total) en proyectos de transporte entre los que destacan el Tren México-Querétaro y el Tren México-Toluca, además de diversas obras carreteras.

En el extremo opuesto, estados como Coahuila, Sinaloa y Aguascalientes recibirán apenas 2 mil pesos por persona en inversión física, cerca de 20 mil pesos menos que la Ciudad de México o 12 mil pesos por persona menos que en Yucatán. No se trata de diferencias menores: hablamos de escuelas, hospitales, trenes, instalaciones eléctricas que, en algunos lugares, están presentes y mejoran la vida diaria de la población, mientras en otros son prácticamente inexistentes.

Estas desigualdades reflejan mucho más que simples decisiones presupuestales. Muestran una falta de visión de desarrollo integral del país. La consecuencia es un modelo de inversión física que perpetúa la desigualdad territorial y condena a millones de personas a vivir con menores oportunidades de desarrollo.

Asociaciones público-privadas: una oportunidad desaprovechada

El estancamiento e incluso la reducción de la inversión física no es un problema menor. Si bien podrían explorarse esquemas alternativos de financiamiento, en México las oportunidades han sido desaprovechadas. Un ejemplo es el modelo de asociaciones público-privadas (APP), que en otros países ha demostrado ser una vía para ampliar la infraestructura y fortalecer capacidades productivas. En nuestro caso, la apuesta por este esquema ha sido mínima.

Para 2026 se contemplan apenas 12 proyectos bajo el esquema de asociaciones público-privadas (APP): 11 en Comunicaciones y Transportes y uno adicional en otro sector. Esta cifra representa una reducción respecto a los 13 proyectos de 2025 y muestra una caída más pronunciada si se compara con los 18 proyectos de 2024, que incluían, además de obras de transporte, proyectos en materia de seguridad y salud. Lejos de expandirse, el uso de las APP se ha contraído, lo que limita la capacidad de diversificar las fuentes de inversión en infraestructura y aprovechar la participación del sector privado.

Esta tendencia se acentúa al observar la evolución desde 2019, año en que el actual partido político asumió el gobierno federal. En ese momento existían 20 proyectos combinados en esquema APP. Desde entonces y hasta el PEF de 2026, el número de proyectos se ha reducido 40%. La disminución se explica, sobre todo, por la caída de estas asociaciones de inversión en el IMSS y el ISSSTE: el primero contaba con cuatro proyectos en 2019 y actualmente no tiene ninguno; el segundo pasó de cinco a solo uno. Esta contracción refleja una pérdida de confianza en los esquemas de colaboración público-privada y un desaprovechamiento de instrumentos que podrían complementar la inversión pública y mejorar la provisión de servicios básicos.

Puede haber dos explicaciones de la menor promoción de las APP. Una es la desconfianza del sector privado generada por decisiones del propio Gobierno. Casos como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) generan incertidumbre sobre los derechos de propiedad y reducen los incentivos a invertir. Como han señalado Daron Acemoğlu y James Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2024, este tipo de entornos tiende a asociarse con países de bajo crecimiento económico y con peores condiciones de vida para su población. En segundo lugar, los prejuicios de la clase política sobre este esquema de inversión al que se acusa de ser poco favorable para el Gobierno.

Es necesario romper estos prejuicios e incertidumbre. En un contexto donde el Estado tiene cada vez menos margen de maniobra y donde los datos muestran que el gasto de inversión no repunta a sus mejores niveles, el uso de APP permite detonar la inversión en infraestructura en sectores clave. Así lo explicamos nuestro cuadernillo “Impulso para grandes obras”.

La Regla de Oro de la inversión: deuda sin respaldo en infraestructura

La llamada Regla de Oro es un indicador clave en las finanzas públicas porque mide el tamaño de la inversión física del Estado en relación con el endeudamiento. En términos sencillos, verifica si el Gobierno federal invierte al menos lo mismo que se endeuda. Un cociente igual o mayor a uno significa que la inversión física iguala o supera la deuda. Este resultado sugiere que los recursos obtenidos se destinan a proyectos con beneficios futuros, como infraestructura que reduce costos y mejora la calidad de vida. Cuando el cociente es menor a uno, ocurre lo contrario: la deuda crece más rápido que la inversión, lo que señala una preferencia por atender necesidades inmediatas a costa de comprometer la capacidad de desarrollo en el futuro.

Para 2026, este indicador se proyecta en apenas 0.61, lo que significa que la inversión física representará solo 61% del endeudamiento, poco más de la mitad de lo que se planea adquirir en deuda. Aunque esta cifra es menos mala frente al 0.53 registrado en 2025 y al 0.59 de 2024, sigue siendo un nivel muy bajo. En la práctica, esto implica que gran parte de los recursos provenientes de la deuda no se destinan a inversión productiva, lo que reduce su potencial para impulsar el crecimiento económico y generar beneficios sostenibles. El contraste con años anteriores es contundente. Entre 2009 y 2018 siempre se cumplió con esta regla.

Hoy, en un contexto de recortes sostenidos a la inversión, el desplome de este indicador revela una preocupante falta de alineación entre la política de endeudamiento y las necesidades de desarrollo del país. Elevar este cociente debería ser una prioridad para los tomadores de decisiones, pues alinea el presupuesto con proyectos que generan crecimiento económico y mejoran el bienestar de la población.

Un rezago internacional que frena la competitividad del país

El bajo nivel de inversión pública en México se observa al revisar su evolución histórica y también resulta preocupante al compararlo con otras naciones. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para 2023, la inversión pública en México representó apenas 1.6% del PIB3, que lo colocó en el antepenúltimo lugar dentro de una muestra de 45 países analizados en el informe Government at a Glance 2025. Únicamente Brasil (1.58%) y Costa Rica (1.44%) registraron niveles más bajos.

La situación contrasta con varios países de la OCDE que asignan proporciones mucho mayores. Estonia destinó 6.75% de su PIB a inversión pública, Rumania 5.44% y Hungría 5.3%, lo que representa entre 3.7 y 5.2 puntos porcentuales más que México. Incluso en América Latina hay casos con mayores niveles: en 2023 Colombia dedicó 3.05% de su PIB a inversión y Chile 2.19%.

En promedio, los países de la OCDE asignaron 2.5% de su PIB a inversión pública en 2023. Esto significa que México quedó 0.9 puntos porcentuales por debajo del estándar internacional. Esta brecha muestra que el país no solo arrastra un rezago interno, sino que además se ubica muy por debajo de los parámetros globales, lo que limita su competitividad y capacidad de crecimiento en el mediano plazo.

A esta brecha internacional se suma un problema adicional: los recursos que sí se aprueban en México suelen quedarse sin ejercer, lo que agrava el rezago en infraestructura.

Referencias

Gamboa, R., & Messmacher, M. (2003). Desigualdad regional y gasto público en México (Occasional Paper ITD= Documento de Divulgación ITD; 21) (Vol. 21). BID-INTAL.

Huerta González, A. (2020). Los desequilibrios regionales y la desigualdad social en México. Economía UNAM, 17(49), 116-131

Notas al pie

- 1) https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2025/04/policia-desprotegida-2025.pdf

2) https://www.mexicoevalua.org/policias-municipales-la-deuda-pendiente-de-mexico/ ↩︎ - Ramones, F., y Prudencio, D. (2014). Los efectos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social sobre la pobreza en México. Región y sociedad, 26(60), 63-88. ↩︎

- La diferencia entre el cálculo de inversión de la OCDE y de la SHCP se debe a que el organismo internacional sólo considera como gasto de inversión la construcción de bienes inmuebles, mientras que la SHCP considera además la compra de equipo de transporte, equipo médico, refacciones, compra de licencias, entre otros conceptos de inversión. ↩︎