Deuda y responsabilidad fiscal para 2026: tiempo de replantear reglas

En tan sólo dos años (2025 y 2026), la deuda por habitante habrá aumentado 5.1% en términos reales: 7 mil pesos más per cápita. El pago de un sólo día en intereses y servicio de la deuda pública, cubriría el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama.

La propuesta de presupuesto para 2026 marca un giro respecto a las directrices planteadas al inicio de la actual administración. También revela la posible ruta que seguirá el Gobierno en el manejo de las finanzas públicas en los próximos cinco años: el incremento sostenido de la deuda pública.

En el paquete económico 2026 se prevé que el endeudamiento del Estado alcance 20.3 billones de pesos, equivalente al 52.3% del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, es poco más de la mitad del tamaño de la economía mexicana. Este nivel de adeudo tiene varias implicaciones. Por un lado, marca un máximo histórico, al superar por primera vez la barrera de los 20 billones de pesos de deuda en al menos 35 años. Por otro lado, en términos relativos al PIB, es comparable a lo registrado durante 1983 (50.8% del PIB1), cuando México se encontraba en una crisis de deuda pública, si bien se trataba de un contexto económico y financiero distinto.

Para dimensionar el tamaño de las obligaciones de pago gubernamentales previstas para el próximo año, si se divide su total entre la población mexicana2, se obtiene que cada ciudadano cargaría con una deuda de 151 mil pesos para 2026. Lejos de disminuir, estamos ante un endeudamiento en rápido crecimiento: entre el cierre de 2024 y del próximo, 2026, la deuda por persona habrá aumentado 5.1% en términos reales, equivalente a 7 mil pesos adicionales por habitante en sólo dos años.

Este incremento acelerado de la deuda pública por persona refleja un cambio en la estrategia en el manejo de las finanzas del Estado. Mientras que para este año se planteó reducir la deuda a través de recortes al gasto y una disminución del déficit, para 2026 se propone lo opuesto: mayor gasto y un déficit más amplio. Veamos las cifras a detalle.

Ampliación del déficit fiscal

El Gobierno requerirá 1.4 billones de pesos para cuadrar el presupuesto en 2026. Si bien espera ingresos por 8.7 billones de pesos o 22.5% del PIB, se propone un gasto por 10.1 billones de pesos o 26.1% del PIB. Para poder cubrir el déficit presupuestario resultante (los ya mencionados 1.4 billones de pesos), se propone un incremento en términos reales de 15.1% (182.4 mmdp) en el déficit frente al monto que se aprobó para 2025.

Es importante considerar que el Gobierno necesita financiamiento adicional que no aparece de forma explícita en el presupuesto, pero que sí engrosa el saldo de la deuda. Un ejemplo son los créditos contratados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para financiar proyectos de inversión. Al sumar estos compromisos, el déficit público global —agrupados bajo el rubro Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)— asciende a 1.6 billones de pesos, que son 4.1 puntos porcentuales del PIB. Así, en el paquete económico 2026 se espera que los RFSP incrementen 7.4% (109 mmdp) frente a lo que se aprobó para este año.

Al inicio de la presente administración se habló sobre un proceso de consolidación fiscal, el cual consistía en realizar esfuerzos por bajar los niveles de endeudamiento del país. Sin embargo, para este paquete económico se posponen estos esfuerzos para continuar aprobando niveles de endeudamiento cada vez mayores.

Para dimensionar el aumento en el ritmo de endeudamiento, en 2026 el Gobierno contratará deuda por 4,349 millones de pesos cada día, lo cual equivale a comprar diariamente unas 2,175 casas con un valor aproximado de 2 millones de pesos. Este ritmo de endeudamiento es incluso superior a los 4,274 millones diarios estimados para 2025.

El pago de intereses de la deuda: un desafío para las finanzas públicas

Quizá el principal desafío de las finanzas públicas en este paquete económico sea el aumento del gasto destinado al pago de intereses y servicio de la deuda pública que se prevé alcance los 1.57 billones de pesos, equivalentes al 4.1% del PIB. Es casi la misma cantidad que el déficit público global —los RFSP—. Es semejante a sacar de una tarjeta de crédito para pagar otra. Esto representa un crecimiento real de 10.4% respecto al monto esperado para este año, es decir, 148 mil millones de pesos adicionales.

Para entender la magnitud del desafío, será el mayor monto destinado al pago de intereses y servicio de la deuda pública en más de tres décadas: desde 1991. Se estarán pagando alrededor de 4,307 millones de pesos al día. Con esos recursos, se podría pagar el tratamiento anual de 16 mil 571 pacientes con cáncer de mama3. Según las estadísticas más recientes, en 2022 se detectaron 23 mil 790 casos nuevos de este padecimiento. También se podría cubrir, durante todo un año, el costo de las becas para 123,766 estudiantes de nivel superior4.

En la práctica, casi una quinta parte de cada peso que ingrese a las arcas del Gobierno —18 centavos— se destinarán únicamente a cubrir estos compromisos, la proporción más alta desde 1996.

A medida que una mayor proporción de los ingresos públicos se destina al pago de intereses y al servicio de la deuda pública, se reducen los recursos disponibles para áreas clave del desarrollo humano y económico. Por ejemplo, mientras en 2026 se asignará el equivalente a 4.1% del PIB para cubrir estos compromisos financieros, sólo se prevé destinar 2.9% del PIB a educación y 2.5% a salud. En otras palabras, el gasto en intereses de la deuda sería suficiente para casi duplicar el presupuesto destinado a cualquiera de estos sectores estratégicos.

Más deuda, menos inversión

El endeudamiento público no es, por sí mismo, negativo para las finanzas públicas. De hecho, casi todos los gobiernos del mundo recurren a él en algún momento. Sin embargo, la verdadera diferencia radica en el propósito y el uso que se le da a esos recursos. De ello depende mantener la estabilidad y el crecimiento de la economía, así como sembrar las condiciones necesarias para el bienestar social.

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, establece que los préstamos contratados por el Gobierno deben destinarse a obras que generen directamente un aumento en los ingresos públicos. En otras palabras, a inversión física, infraestructura o al fortalecimiento de las capacidades productivas del país.

Determinar con precisión qué tan productivo es el endeudamiento —o en qué medida se destina a proyectos que generen mayores ingresos públicos— no es una tarea sencilla. Una manera de aproximarse a esta respuesta es analizar cuántos centavos de cada peso de deuda contratada realmente se dirigen a infraestructura pública. A esto se le conoce como la regla de oro del endeudamiento.

Con la propuesta de endeudamiento y gasto de inversión física para 2026, por cada peso de deuda contratada se destinarán 61 centavos a inversión, mientras que los 39 centavos restantes se dirigirán a gasto corriente, como el pago de intereses de la deuda pública. Esta sería una de las proporciones más bajas para inversión desde 2009, lo que refleja cómo cada vez una mayor parte del endeudamiento deja de financiar el futuro y se destina simplemente a cubrir el presente.

¿Es responsable el paquete económico 2026?

Respuesta corta: La regla del equilibrio presupuestario ya es obsoleta. La regla legal de responsabilidad fiscal está completamente sobrepasada como medida para garantizar la estabilidad de la deuda pública. Este principio no es sólo una idea académica o una declaración de buenas intenciones: es un mandato legal con indicadores, métricas y objetivos claros para evaluar su cumplimiento. Sin embargo, esos mismos indicadores hoy evidencian que la norma ya no funciona como debería. Vayamos por partes.

En México, el presupuesto debe elaborarse conforme a los criterios de responsabilidad fiscal que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Según sus artículos 16 y 17, el principio central es el equilibrio presupuestario, es decir, que los ingresos y los gastos del Gobierno sean iguales, para no recurrir al endeudamiento.

Se reconoció, sin embargo, que esta regla podía resultar demasiado rígida en tiempos de crisis económicas. Por ejemplo, su inflexibilidad obligaría a recortar la inversión productiva justo cuando más se necesita para reactivar la economía. Por ello, se modificó el principio para permitir que el equilibrio presupuestario excluya el gasto en inversión. Es decir, se permite que el déficit sea igual al gasto de inversión, facilitando así la posibilidad de endeudarse con fines de crecimiento económico.

Así, para determinar si un presupuesto es fiscalmente responsable, se utilizan dos metas principales: el balance presupuestario sin gasto de inversión y los RFSP que, como ya dijimos, son el déficit público global.

Con estos dos indicadores, se establecen las siguientes dos metas que todo presupuesto elaborado con responsabilidad debe seguir:

Condición 1. Que el balance presupuestario sin inversión sea igual a cero, o en otras palabras que el tamaño del déficit presupuestario sea igual al gasto en inversión.

Condición 2. Que los RFSP sean de tal magnitud que se mantenga estable el saldo de la deuda pública frente al año anterior.

De acuerdo con el paquete económico 2026, se propone un déficit público o RFSP por 4.1% del PIB, el cual mantiene constante el saldo de la deuda pública en 52.3% del PIB estimado para el cierre de este año. Ello cumple con la condición 2 de la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, esta regla tiene un gran punto débil: el presupuesto del año siguiente se ancla al nivel de deuda que se estima al cierre del año en curso, no al que se aprobó oficialmente. Esto significa que si cada año el paquete económico proyecta más deuda para el cierre del año en curso, el límite para el año siguiente también sube, creando un círculo vicioso de endeudamiento, como se ha visto recientemente.

Por otro lado, el cumplimiento de la condición 1 se ha distorsionado, y el Paquete Económico 2026 es prueba de ello. Hoy, incluso con un supuesto “equilibrio presupuestario sin inversión”, se propone un déficit mayor al aprobado para este año, lo que resulta incongruente con la meta de mantener estable la deuda pública.

La razón está en la ampliación del concepto de inversión que se debe considerar para los efectos del equilibrio presupuestario. El paquete económico para 2026 introduce una nueva categoría que permite, en el papel, cumplir con el principio de responsabilidad fiscal, aunque en la práctica el déficit siga creciendo respecto al año anterior.

En un inicio, la Ley sólo contemplaba la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex). A partir de 2015 se incorporó también la inversión de la CFE y del Gobierno federal, criterio que se mantuvo hasta 2022, cuando se amplió para incluir todo el gasto de inversión del sector público presupuestario; incluyendo la inversión fìsica más la inversión financiera5. A pesar de lo anterior, en 2025 se omitió por completo el indicador de balance presupuestario sin inversión, con lo que se incumplieron los indicadores de responsabilidad hacendaria.

Para 2026, la propuesta es distinta. Con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario, se plantea contabilizar la inversión física y financiera del sector público con un nuevo componente: la inversión en desarrollo de capital humano.

Con este nuevo concepto de inversión, las cuentas terminan “cuadrando” de manera perfecta: la inversión suma 3.6% del PIB, exactamente del mismo tamaño que el déficit presupuestario, también de 3.6% del PIB. Así, sobre el papel, el balance presupuestario sin inversión aparece en equilibrio, aunque en la realidad el Gobierno se endeuda cada vez más. El punto es que si excluimos este nuevo concepto, el balance sin inversión en realidad presenta un déficit por 142 mmdp.

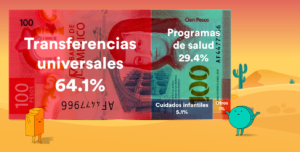

¿Qué es exactamente la inversión en desarrollo de capital humano que ahora sirve para “equilibrar” el presupuesto? Según el paquete económico, se trata del gasto en educación, salud pública preventiva y formación o certificación de competencias; señalado como una inversión que, en teoría, aumenta de manera sostenible la productividad y los ingresos de la población.

Sin embargo, el documento no detalla programas específicos, montos claros ni explica por qué estos conceptos se consideran inversión en capital humano. Falta una explicación técnica y metodológica. Podrían incluirse, por ejemplo, becas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro u otros gastos corrientes. En palabras coloquiales se podría decir que “se está estirando” demasiado el concepto de inversión a considerar sólo para cuadrar cuentas.

Antes, el balance presupuestario sin inversión estaba estrechamente ligado al verdadero nivel de endeudamiento del Gobierno. Si el balance sin inversión mejoraba, el endeudamiento bajaba, como ocurrió en 2013, 2016, 2017 y 2019. Pero a partir de 2022 (cuando se incluyó la inversión financiera dentro de la regla) se rompió por completo esa relación.

Hoy, aunque sobre el papel se presente un balance sin inversión “equilibrado”, la realidad es otra: para 2026 se estaría aprobando el segundo nivel de endeudamiento más alto desde el año 2000, oculto detrás de un equilibrio virtual que es logrado bajo la introducción de ese nuevo concepto de inversión.

No se cuestiona la inversión en capital humano; al contrario, es algo necesario. El problema es que, al usar este tipo de gasto para lograr un equilibrio presupuestario sin inversión, se desvía del objetivo original de la norma y abre la puerta a que los presupuestos se presenten con endeudamiento creciente. De esta manera, se puede aprobar un presupuesto más endeudado, pero simulando un equilibrio presupuestario, el cual ya es completamente virtual.

Áreas de oportunidad

El Paquete Económico 2026 introduce un cambio significativo en materia de responsabilidad fiscal: al incorporar la inversión en desarrollo de capital humano se amplía el concepto de inversión a considerar para lograr el equilibrio presupuestario. De esta manera, aunque el déficit y la deuda pública aumenten, el presupuesto puede mostrarse como equilibrado “sin inversión”, cumpliendo con los principios de responsabilidad fiscal, aunque en la práctica este equilibrio sea más virtual que real.

Para que las finanzas públicas sean responsables, señalamos tres áreas de oportunidad que deben ser atendidas.

- Hacer transparente y ciudadano el proceso bajo el cual se escogen los programas públicos considerados como inversión en desarrollo de capital humano. Estos programas deberían incluir un anexo con una evaluación técnica sobre su impacto, seguimiento y evaluación. De lo contrario podría haber espacios para incorporar cada vez más gasto corriente sin evaluar su impacto en productividad y crecimiento —pero sí equilibrar el presupuesto—.

- El crecimiento económico de México ha sido muy bajo en los últimos 25 años, con apenas un 1.5% anual en promedio. Durante este periodo, la productividad prácticamente no ha aumentado, lo que revela un gran espacio de oportunidad para invertir en mejorar las capacidades productivas del país. Esto implica destinar recursos a proyectos que fomenten la innovación y el crecimiento, así como al desarrollo del capital humano para fortalecer las habilidades laborales. Con una economía más dinámica, sería posible generar mayores ingresos públicos y estabilizar la deuda. México necesita apostar por incrementar su productividad.

- Es necesario replantear los principios de responsabilidad fiscal. La evidencia muestra que el equilibrio presupuestario tradicional ha quedado obsoleto. Hoy, los artículos de responsabilidad fiscal ya no garantizan la estabilidad del endeudamiento ni de la deuda pública. De hecho, sus indicadores están desfasados respecto a la verdadera situación fiscal del Gobierno. Cumplir con un presupuesto equilibrado ya no asegura la estabilidad de la deuda. Una alternativa más adecuada sería discutir la implementación de una regla de equilibrio presupuestario cíclico, al estilo de algunas economías desarrolladas, que ajuste el tamaño del déficit según el estado de la economía.

Notas al pie:

- Dato obtenido del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). ↩︎

- Considerando la población estimada a mitad de año por el Consejo Nacional de Población (Conapo). ↩︎

- Se considera un costo promedio anual de atención de 251,018 pesos que, actualizado a precios de 2026, asciende a 259,760 pesos. Fuente: “Costos médicos directos de la atención médica de pacientes con cáncer de mama”. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 60(2). ↩︎

- Se considera el valor de la beca de Benito Juárez la cual consiste en un apoyo bimestral de 5,800 pesos bimestrales. ↩︎

- La inversión financiera hace referencia a compra de títulos y valores, pero también a transferencias hacia fideicomisos públicos como las que realiza la Secretaría de Energía a Pemex. ↩︎