El Paquete Económico 2026 plantea que cada contribuyente pagará en promedio 2,023 más de impuestos frente a 2025. Casi todo servirá para darle a Pemex 1,960 pesos por persona en ayudas fiscales.

Gracias al endurecimiento de la fiscalización, la actualización de gravámenes y la aplicación de aranceles, la recaudación alcanzará el siguiente año un máximo histórico de 15.1% del PIB. Sin embargo, mientras los ingresos tributarios crecen, Pemex dejará de aportar al erario y, por primera vez, será el Gobierno quien destine más dinero para sostener a la petrolera1. En otras palabras, un escenario indeseable: más carga para los ciudadanos, pero menos alivio para las finanzas públicas.

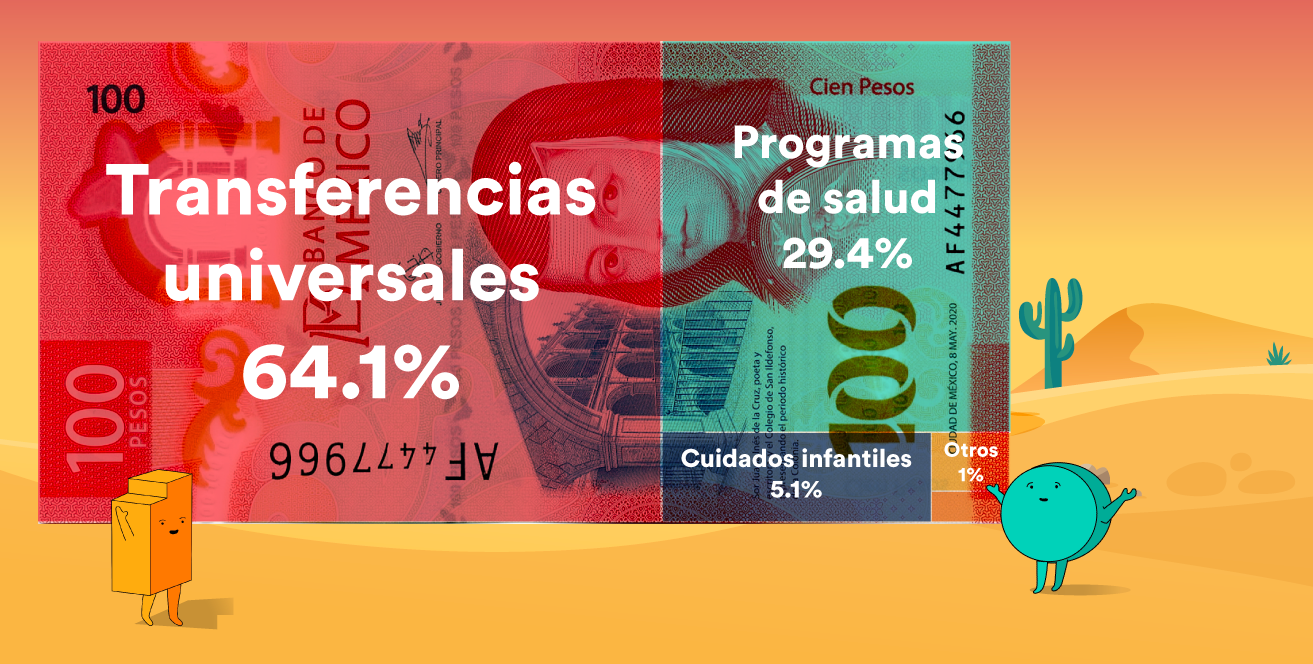

Ingresos tributarios y cuotas de seguridad social en 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima ingresos tributarios por 5.8 billones de pesos. Esto es un crecimiento de 6.5% o 358 mil millones de pesos (mmdp) frente a lo aprobado para 2025. Esto implica que, en promedio, cada persona pagará 43,439 pesos en impuestos, 4.9% (2,023 pesos) más que en 2025. De cumplirse este estimado, el cobro de impuestos llegaría a un máximo histórico de 15.1% del PIB para 2026.

Además, se esperan ingresos por cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2 por 774 mmdp, un aumento de 9% (64 mmdp) frente a 2025. Es decir, que los patrones y trabajadores pagarán en promedio 34,216 pesos para su seguridad social, un aumento de 8.2% (2,585 pesos) vs. 20253. Si se cumple este pronóstico, los ingresos por cuotas a la seguridad social también llegarían a un máximo histórico de 2% del PIB, no visto desde 2016.

A nivel internacional, organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), así como el Banco Mundial, consideran a las cuotas a la seguridad social dentro de la carga tributaria total, junto con los impuestos. Bajo este parámetro, en 2026 la carga impositiva total (impuestos más cuotas a la seguridad social) representarán el 17.1% del PIB, el mayor monto histórico. No obstante, permaneceremos por debajo del 21.3% del PIB recaudado en promedio en América Latina o del 33.9% de los países miembros de la OCDE. ¿La razón? Pese a las medidas de fiscalización, poco se ha hecho en varias décadas para reducir la informalidad y aumentar el número de contribuyentes.

Las proyecciones de una recaudación récord en 2026 descansan, sobre todo, en la expectativa de un mayor crecimiento económico frente a los años recientes. Sin dinamismo en la economía no se generan nuevos empleos que aporten más impuestos, ni aumentan las ventas de bienes y servicios sobre los que se aplican gravámenes al consumo.

Para el siguiente año, Hacienda anticipa un crecimiento de 2.3%. Sin embargo, analistas del sector privado y el FMI esperan por igual uno de 1.4%. Es muy habitual que la autoridad hacendaria se equivoque en sus predicciones: sus estimados de crecimiento económico se quedaron cortos en 13 ocasiones en los 17 años que van de 2008 a 2024. Claro está que predecir el futuro es complicado. En el mismo periodo, las predicciones del FMI fueron mayores a lo realmente observado en seis ocasiones, mientras que en nueve esperó un menor crecimiento y lo observado fue superior. Sólo en dos ocasiones atinó exactamente al crecimiento efectivo de la economía.

No obstante, las predicciones de Hacienda conllevan una mayor responsabilidad. Más vale ser pesimistas que optimistas. Si se espera un gran crecimiento y no se cumple, hay menos recursos y se tienen que hacer recortes. Si se espera un crecimiento moderado, y la realidad supera las expectativas, hay más recursos de los estimados y eso se puede destinar a más programas o ahorrarse para el futuro.

Según las propias sensibilidades de ingresos que publica la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2026, si el crecimiento económico es del 1.4% y no del 2.3%, habría una pérdida recaudatoria de 52.9 mmdp. Para dar una idea, esto equivale al 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud (66.8 mmdp) para 2026.

Miscelánea fiscal 2026 y sus impactos

Aunque el Paquete Económico 2026 no incluye una reforma fiscal que modifique la estructura de cobro de los dos principales gravámenes —el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA)—, ni establece nuevos tributos, sí contiene una serie de propuestas que buscan robustecer la recaudación. Entre sus principales componentes destacan los ajustes en el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cambios al marco aduanero, nuevas disposiciones para sectores como las Fintech y los Servicios de Plataformas Digitales, así como nuevas estrategias de fiscalización.

Comercio exterior

Uno de los ejes centrales en el Paquete Económico 2026 es la reforma a la Ley Aduanera4, orientada a impulsar la digitalización y transparencia del sistema de aduanas. Esta iniciativa contempla algunas innovaciones como sistemas biométricos y candados electrónicos para el monitoreo de mercancías en tiempo real, además de la implementación de inteligencia artificial (IA) para detectar el contrabando —a pesar de que, en el país, la IA aún es un área sin marco regulatorio—. También, se propone la creación de una nueva figura: el Consejo Aduanero, Éste busca ampliar la competitividad de los agentes y agencias aduanales, y combatir las prácticas indebidas que afectan a la recaudación.

De igual manera, se incluye una Iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación5. Esta propuesta plantea la imposición de aranceles ad valorem de entre el 10% y el 50% a las importaciones originarias de países con los que México no mantenga Tratados de Libre Comercio (TLC). La reforma impactaría los aranceles de diversos sectores industriales, entre los que destacan el automotriz, el siderúrgico, el textil, el del calzado, y el de manufacturas de plástico y papel. Por ejemplo, las autopartes, el calzado y los textiles tendrán un impuesto de importación de hasta 35%, mientras que insumos de maquillaje y plásticos podrán tener un impuesto de hasta 50%.

Otras modificaciones incluyen mejorar los sistemas de monitoreo y establecer candados para la evasión fiscal de las empresas IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). Este sector tiene permitido importar mercancías sin pagar IVA en los insumos que emplea para exportar mercancías producidas en México. No obstante, se ha reportado6 que en muchas ocasiones dichas empresas abusan de esa prerrogativa al importar mercancías y venderlas en el territorio nacional sin pagar IVA.

Debido a las anteriores medidas, pero principalmente a la imposición de nuevos aranceles, para 2026 se estima que el Impuesto General de Importación (IGI), sea de 254.7 mmdp, el mayor monto histórico. Frente a lo aprobado en 2025 se espera un crecimiento de 40.7% (73.7 mmdp), el mayor aumento interanual registrado desde el 2000. Para ponerlo en perspectiva, en 2026 cada persona pagará en promedio 1,895 pesos del IGI —principalmente aranceles— lo cual supone 40% (538 pesos) más de lo estimado para 2025.

Cabe advertir que este incremento en la recaudación por aranceles puede tener efectos adversos en la economía. Una mayor carga impositiva a las importaciones encarece los bienes intermedios y finales, lo que eleva los costos de producción para las empresas y presiona al alza los precios al consumidor. En consecuencia, aunque el Gobierno logre obtener ingresos adicionales, las familias y las empresas podrían enfrentar un entorno de mayor inflación y menor competitividad frente a productos de otros países.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

En materia de impuestos al consumo, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF)7 plantea actualizar el cobro de varios productos sujetos al IEPS. El producto con el mayor incremento serán las bebidas saborizadas cuya cuota prácticamente se duplica, al pasar de 1.64 a 3.08 pesos por litro. Algo similar ocurre en el caso de los cigarros y otros tabacos labrados, los cuales pasarán de pagar una cuota ad valorem de 160% a 200% de forma gradual hacia 2030.También se aumentarán los gravámenes a juegos con apuestas, y se introducirá un nuevo impuesto a los videojuegos con contenidos violentos.

La justificación oficial de estas medidas es mejorar la salud pública al reducir el consumo de estos productos. Sin embargo, la realidad es que estos impuestos no están etiquetados para un fin específico. El Gobierno puede argumentar que el incremento en la recaudación se destinará a la sanidad pública, pero mientras no quede establecido en la legislación —ya sea en el Código Fiscal de la Federación (CFF), la Ley del IEPS o la Ley General de Salud (LGS)—, el uso de esos recursos quedará sujeto a la discrecionalidad de las autoridades, lo cual reducirá el posible impacto positivo de estos gravámenes.

Por otro lado, la introducción del impuesto a los videojuegos abre la puerta a cuestionar los límites de la tributación con fines regulatorios. ¿Se podría en el futuro proponer la aplicación de IEPS a música, series y películas con contenido clasificado como violento?

Por el IEPS distinto a gasolinas, para 2026 se esperan ingresos por 288 mmdp, un incremento de 15.8% (39.4 mmdp) versus lo aprobado en 2025. El 77% del incremento (30.4 mmdp) provendrá de un mayor cobro en bebidas saborizadas (refrescos) por 67.9%. De este gravamen específico se esperan obtener 75,290 millones de pesos, es decir, 560 pesos por persona.

En el caso del IEPS al tabaco, se estima una recaudación de 62,098 mmdp o 14% (7,633) pesos más que lo aprobado para 2025. De cumplirse la expectativa, se pagarían 462 pesos por persona por este impuesto. No obstante, si se considera que sólo hay cerca de 15 millones de personas fumadoras en México8, el pago per cápita subiría hasta 4,140 pesos, y sólo de IEPS.

En el caso de la recaudación de IEPS en juegos con apuestas también se espera un crecimiento considerable de 31% o 1.1 mmdp contra 2025, para llegar a 5 mmdp. Esto es 37 pesos por persona. En el caso de la nueva aplicación del IEPS a videojuegos violentos, sólo se espera una recaudación de 183 millones de pesos (mdp) en 2025 o 1.4 pesos por persona.

Pese a estas modificaciones, el componente principal de donde se obtendrá un mayor cobro del IEPS será de los combustibles: 473.3 mmdp, que equivalen al 62% del total del gravamen. Éste cobro caerá en 3.4% (16,793 mdp) según los estimados. Es decir, las actualizaciones en el resto de productos serán lo que permita mantener el cobro general del IEPS a flote.

Medidas de fiscalización

En 2026 se continuará con la estrategia de fiscalización mediante cambios administrativos, reducción de las deducciones y mayor flexibilidad para los programas de regularización de los contribuyentes9. No obstante, no se plantean medidas para incrementar la base recaudatoria mediante la reducción de la informalidad laboral o empresarial.

Las principales medidas son:

- Eliminación de la deducción de tres cuartas partes de las cuotas pagadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) por instituciones de banca múltiple

- ¿Cómo impacta?: Actualmente los bancos descuentan parte de estas cuotas de sus impuestos. Al quitar la deducción, pagarán más ISR efectivo, lo que incrementa la recaudación.

- Homologación —con el resto de los contribuyentes— de las reglas de deducción de créditos incobrables de las instituciones de crédito.

- ¿Cómo impacta? Las instituciones financieras tienen reglas más flexibles para deducir préstamos no recuperados. Igualarlas al resto de contribuyentes limita las deducciones y evita que se reduzca la base gravable, lo que aumenta los ingresos tributarios.

- Aumento de la tasa de retención de ISR aplicable a individuos en México que vendan o presten servicios a través de plataformas de intermediación, de 1% a 2.5%

- ¿Cómo impacta? Pasar de 1% a 2.5% significa que quienes venden o prestan servicios en apps de intermediación (comercio electrónico, transporte, delivery, etc.) aportarán más impuestos de forma automática, mejorando el control sobre este sector.

- Retención de ISR sobre intereses: se establece una tasa de 0.90% anual para 2026 (misma que ha sido de 0.50% en 2025)

- ¿Cómo impacta? Elevar la tasa de retención del 0.50% a 0.90% implica que los ahorradores pagarán más impuestos anticipados por los intereses que generen sus inversiones, lo que eleva la recaudación de forma inmediata y asegura un flujo más alto al fisco.

- Programa de regularización fiscal: considerará únicamente el ejercicio fiscal 2024 y el límite de ingresos totales se incrementará hasta 300 mdp.

- ¿Cómo impacta? Este programa está diseñado para que personas físicas y morales con adeudos o incumplimientos pasados tengan la posibilidad de ponerse al corriente en el pago de impuestos bajo condiciones más flexibles, incluyendo eliminación de multas y recargas. Generalmente para determinar si un contribuyente puede acogerse al programa, se revisaban varios ejercicios fiscales. Ahora se simplifica al tomar únicamente como referencia el año 2024. Esto elimina la complejidad, agiliza la revisión de casos y reduce los obstáculos para acceder al estímulo. Además, ampliar el límite de ingresos de los contribuyentes a 300 mdp, cuando en 2025 fue de 35 mdp10, lo permite que más contribuyentes se pongan al corriente en el pago de impuestos.

Salvo el programa de regularización fiscal que puede impactar en un mayor cobro de varios impuestos, el resto de las medidas mencionadas impactarán principalmente en el cobro del ISR. Por este motivo, se espera que la recaudación de este tributo llegue a 3 billones de pesos, un incremento de 2.5% (74.9 mmdp) más frente al estimado al cierre de 2025. Destaca que este incremento es sólo ligeramente superior al aumento esperado por impuestos al comercio exterior (+73.7 mmdp).

Para dimensionar esta cantidad, se proyecta que el crecimiento del ISR sea similar al presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (75.1 mmdp). No obstante, visto en pesos por persona, se pagarán 22,842 un aumento de sólo 2% o 384 pesos más frente al estimado al cierre del año. Esto se debe a que el crecimiento económico para 2026 será limitado (+2.3%), incluso si está sobrestimado.

El petróleo es de Pemex

Se dice que el petróleo es de los mexicanos, pero este lema de orgullo nacional es cada día menos cierto, debido a que Pemex aporta cada año una menor cantidad de recursos para financiar servicios como la salud, educación, seguridad, entre otros. En 2026 será el punto de quiebre pues, según se plantea en el Paquete Económico, el petróleo será solamente de Pemex y ya no de los ciudadanos.

Hay tres factores para entender esta situación: 1) Una plataforma petrolera en declive 2) Cambios en el cobro de derechos para favorecer a la petrolera y 3) Transferencias multimillonarias de recursos a la empresa.

El primer factor para entender esta historia es el declive de la producción petrolera en México. Tanto por el agotamiento natural de los pozos petroleros, como por una menor inversión en exploración, la producción de crudo en el país no ha dejado de caer. A junio de 2025, se produjeron en el país un promedio de 1,366 miles de barriles diarios (mbd), el monto más bajo en por lo menos 35 años. De hecho, la producción no ha parado de caer desde 2021. Si comparamos esta cifra frente al promedio de 2004 (3,306 mbd), la producción ha caído en más de la mitad. Si se produce menos crudo, hay menos ingresos por su venta.

Aquí hay que hacer una precisión. Desde 2018, las cifras oficiales de producción de hidrocarburos contienen no sólo la producción de crudo, sino de condensados. Estos son hidrocarburos que en el subsuelo se encuentran en forma gaseosa y que, al salir a la superficie, se transforman en líquidos. Los condensados se utilizan principalmente para fabricar plásticos, solventes y gasolinas ligeras, mientras que el crudo tiene aplicaciones más amplias en la refinación. Antes de 2018, estos volúmenes no se contabilizaban dentro de la producción nacional, por lo que las metas de Hacienda y Pemex sólo incluían al crudo. ¿Por qué importa esta distinción? Porque al integrar los condensados en las cifras actuales, la caída en la producción de hidrocarburos parece menos pronunciada que si se midiera únicamente el petróleo crudo, como ocurría en años anteriores.

En cualquier caso, para 2026 se estima una producción de 1,794 mbd de hidrocarburos incluyendo condensados, lo cual no se ha alcanzado desde 2023. A junio de 2025, la producción promedia un nivel de 1,626 mbd, el monto más bajo desde 2018 que hay cifras comparables. De no cumplirse la meta, como probablemente sucederá, los ingresos petroleros serán menores a lo anticipado.

El segundo factor del declive de la renta petrolera para la Federación es el menor cobro de impuestos que se le aplican a Pemex. En los últimos años se redujo el Derecho por la Utilidad Compartida (DUC), el principal derecho que pagaba la petrolera a la Federación. Este pasó de 65% en 2019 a 30% en 2024. Ello ha provocado que Pemex se quede con una mayor “rebanada” de los ingresos petroleros. Para 2025 se anunció un nuevo cambio en la estructura fiscal de la empresa, al unificar todos los gravámenes que pagaba en un sólo derecho. Así, Pemex pasó de pagar tres derechos: el DUC, el Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH) y el Impuesto por la actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (DEXT) a pagar sólo el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).

Según la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH)11 en su artículo 39, el pago del DPB se calcula en función del valor de los hidrocarburos extraídos por una tasa base del 30% más una sobretasa en función del precio del crudo. Básicamente, cuando el precio del petróleo sea inferior a los 57.8 dólares por barril (dpb) Pemex pagará menos del 30% de tasa y cuando el valor sea superior, pagará más. Anteriormente, al valor de los hidrocarburos se le descontaba una parte del gasto en inversión y al monto restante (base gravable) se le aplicaban las distintas tasas de derechos. El cambio simplifica la estructura de cobro para Pemex.

Para 2026, Hacienda estima que el precio del petróleo promedio sea de 54.9 —debajo del rango de los 57.8 dpb— lo que significa que Pemex pagará a la Federación una tasa de 29.6% en lugar de 30%, de cumplirse tal estimado. Esta ligera reducción en la tasa pagada no parece explicar por completo la mayor proporción de la renta petrolera que obtendrá Pemex el siguiente año (81%, como se menciona más adelante). Sin cambios normativos, la única explicación restante es que Hacienda está previendo “perdonar” o postergar el pago de impuestos a Pemex mediante decretos, como lo explicamos en esta investigación.

En 2026 se espera que el total de ingresos por la venta de petróleo de Pemex (ingresos petroleros del sector público) sea de 1.2 billones de pesos, un crecimiento de 20% (204 mmdp) frente al cierre estimado de 2025. Este incremento se basa en el supuesto de una mejora en la producción, lo cual es optimista.

De estos recursos, la empresa se quedará con 81% de los ingresos (2.5 puntos del PIB o 971 mmdp), mientras que la Federación tendrá sólo 19% (0.6 puntos del PIB o 233 mmdp), la menor distribución histórica. Este monto de 233 mmdp también sería el segundo menor registrado en la historia, sólo por arriba del observado en 2024 (220 mmdp). En pesos por persona, la petrolera otorgará únicamente 1,731 pesos, una reducción de 57% (2,299 pesos) frente a lo observado una década atrás (2016). Pero eso no es todo: todavía faltan las transferencias a Pemex…

El tercer factor para entender la aportación nula de Pemex al Erario, es que además de la reducción de impuestos, la Federación transfiere a la empresa recursos millonarios a través de la Secretaría de Energía. Entre 2019 y 2024, la empresa recibió del Gobierno 1.24 billones de pesos, que fueron usados principalmente para el pago de deuda y, en menor medida, para obras productivas. Esto equivale a que, durante el sexenio pasado, cada ciudadano pagó a Pemex 9,585 pesos.

Para 2026 se proponen transferencias por 263 mmdp, superiores a todo el presupuesto del recién creado Seguro Social para el Bienestar (172.4 mmdp). Es igual a que los mexicanos pagáramos a la paraestatal 1,960 pesos per cápita.

Entonces, si los ingresos que aportará Pemex a la Federación en 2026 serán de 233 mmdp, pero el Gobierno le devolverá incluso más: 263 mmdp vía transferencias, el Gobierno dejará de obtener ingresos petroleros y tendrá pérdidas por 31 mmdp. El primer saldo negativo en la historia que se plantea desde un Presupuesto de Egresos de la Federación.

Vale la pena recapitular con otro enfoque. En 2026, Pemex aportará a cada ciudadano 1,731 pesos (57% menos que en 2016). Por su parte, le tendremos que devolver a Pemex 1,960 pesos para pagar sus deudas (85% más que en 2025). Esto significa que en lugar de recibir recursos por Pemex, los ciudadanos tendrán que pagarle 230 pesos de sus impuestos a la petrolera para que siga operando.

Las implicaciones de este cambio son profundas. Pemex pasa de ser una fuente estratégica de ingresos públicos a convertirse en una carga estructural para las finanzas del país. En la práctica, los contribuyentes pagan más impuestos no para financiar salud, educación o seguridad, sino para sostener a una empresa que no logra generar utilidades ni reducir su deuda. Este esquema no sólo limita el margen fiscal del Gobierno, sino que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, al destinar recursos crecientes a una petrolera cuya rentabilidad permanece en entredicho.

Lo preocupante es que esta relación perdedora para la ciudadanía no está cerca de acabar. Pese a todo el apoyo fiscal que recibirá Pemex, su inversión en infraestructura será la segunda menor en más de 25 años: sólo 0.6% del PIB. En sus mejores momentos invirtió hasta 2%. Esto significa que Pemex no apostará a volverse más productiva para ser independiente de apoyos fiscales y eventualmente aportar al bienestar de los mexicanos.

Ingresos del Gobierno federal

Aunque en 2026 se espera que aumenten los ingresos tributarios, los menores recursos de la renta petrolera limitarán el crecimiento de los ingresos del Gobierno federal: aquellos utilizados para financiar el gasto en educación, seguridad y la mayor parte de las dependencias. Es decir, recursos ajenos a las empresas estatales u organismos de control directo, como el IMSS o ISSSTE.

El siguiente año se espera que estos recursos asciendan a 6.44 billones de pesos o 16.7% del PIB. Sería un nivel inferior a lo observado en 2016 y 2017. Si descontamos los apoyos a Pemex, los recursos disponibles en realidad serían de 6.18 billones o 16% del PIB, nivel similar al de 2015. En otras palabras, los recursos para financiar los derechos de los ciudadanos se encontrarán a un nivel similar al observado hace 10 años, pese al esfuerzo fiscal de muchos contribuyentes. ¿La razón? La reducción en la contribución de Pemex a las finanzas públicas.

Reflexiones finales

El Paquete Económico 2026 plantea un esfuerzo importante en materia de ingresos públicos, al recurrir a un mayor cobro del IEPS, la introducción y actualización de aranceles, así como una fiscalización más estricta para combatir la evasión. Estas medidas explican, en buena medida, que la recaudación tributaria alcance un nivel histórico equivalente a 15.1% del PIB. Sin embargo, este avance presenta un lado menos favorable: la dependencia creciente en instrumentos de recaudación indirecta o de corto plazo, mientras que los problemas estructurales de las finanzas públicas permanecen intactos.

Un punto central es que no se han implementado políticas sustantivas para reducir la informalidad ni para ampliar la base gravable. La economía informal representa todavía más de la tercera parte del empleo en México, lo cual implica que una proporción significativa de trabajadores y pequeños negocios queda fuera del sistema fiscal. En lugar de diseñar mecanismos que incentiven la transición hacia la formalidad —como simplificación regulatoria, acceso a seguridad social o esquemas graduales de incorporación—, el Gobierno ha optado por medidas que cargan el peso sobre quienes ya contribuyen. Esto no sólo genera inequidad, sino que limita el potencial recaudatorio a mediano y largo plazo.

En este contexto, el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que en su momento fue presentado como una innovación para facilitar el cumplimiento y ampliar la base, no ha sufrido modificaciones relevantes. Ello significa que el esquema mantiene un tratamiento fiscal diferenciado que, si bien facilita el pago de impuestos a personas físicas con ingresos relativamente bajos, también reduce la capacidad del Estado para captar recursos adicionales en segmentos donde existe potencial de recaudación. La falta de ajustes o evaluación crítica del Resico refleja la ausencia de una estrategia clara para reordenar el sistema tributario y hacerlo más equitativo y eficiente.

Por otra parte, la decisión de reducir la aportación neta de Pemex al erario, e incluso convertirla en un saldo negativo, marca un hito en la política fiscal. Que la empresa productiva del Estado reciba más recursos de los que aporta, significa que los contribuyentes financian, con mayor carga impositiva, a una compañía que no logra resolver sus problemas estructurales. Esta situación implica un costo de oportunidad considerable, pues los recursos destinados a sostener a Pemex podrían invertirse en sectores con mayor retorno social, como salud, educación o infraestructura.

Finalmente, incluso con los ingresos extraordinarios previstos para 2026, México sigue muy lejos de los estándares internacionales en materia de recaudación pública. Mientras que en los países de la OCDE la recaudación ronda el 34% del PIB, en México no alcanzará ni la mitad con una recaudación de 15.1%. Esta brecha refleja no sólo la persistente debilidad de la política fiscal, sino los límites del actual modelo de recaudación, que descansa en impuestos indirectos y medidas coyunturales, en lugar de consolidar un sistema robusto y progresivo.

En suma, el incremento de la recaudación proyectado para 2026 es un logro en términos nominales, pero no representa un cambio de fondo. La política fiscal mexicana continúa evitando reformas estructurales que permitan ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad y dar mayor progresividad al sistema. Mientras esos pendientes no se atiendan, el país seguirá atrapado en un círculo donde se cobran más impuestos a los mismos de siempre, se transfieren recursos crecientes a Pemex y se mantiene una recaudación insuficiente para responder a las demandas sociales y de desarrollo de la población.

Anexos

— – — – —

— – — – —

Notas al pie